Comprendre la Signature Biochimique des Plantes

Vous l’avez peut-être remarqué : un plant de Romarin cueilli en Provence ne dégage pas exactement le même parfum que celui poussant en altitude ou sur la côte marocaine. Une huile essentielle de Thym peut être incroyablement douce tandis qu’une autre vous semblera presque agressive. Pourtant, botaniquement parlant, il s’agit bien de la même espèce. D’où viennent ces différences subtiles mais parfois fondamentales ? La réponse scientifique réside dans un concept clé de l’herboristerie moderne et de l’aromathérapie : le Chémotype (parfois écrit Chimiotype, et abrégé CT).

Pourquoi une même plante sent-elle ou agit-elle différemment ?

Cet article vous propose de plonger dans ce monde fascinant de la signature biochimique des plantes. Nous allons définir simplement ce qu’est un chémotype, comprendre pourquoi il existe, voir son importance cruciale pour choisir et utiliser les plantes et leurs extraits (huiles essentielles, hydrolats) en toute sécurité et efficacité. Nous illustrerons cela avec des exemples bien connus comme le Romarin et les différentes Lavandes. Enfin, nous partagerons l’approche spécifique que nous adoptons au Jardin Apicole, qui valorise la diversité locale. Rassurez-vous, nous aborderons quelques notions de biochimie, mais toujours dans le but de mieux comprendre et respecter ces merveilleuses alliées végétales.

RÉSUMÉ

À LIRE DANS CET ARTICLE

L’exemple du Romarin, de la Lavande et l’Approche du Jardin Apicole

POUR ALLER PLUS LOIN

Abordons des notions basiques de biochimie des plantes

ALLER À LA CONCLUSION

Le chémotype offre une identité spécifique à la plante très utile mais dont nous n’avons pas toujours besoin.

ANNEXES

Des tableaux, des chiffres …

Définition et Analogie

Qu’est-ce qu’un Chémotype (CT) ?

PAS QU’UNE HISTOIRE DE GOÛT OU D’ODEUR

Un chémotype (CT) désigne une variation chimique significative au sein d’une même espèce végétale, qui est pourtant botaniquement identique. En d’autres termes, deux plantes peuvent avoir exactement le même nom latin, la même apparence, mais produire des molécules aromatiques (celles qui composent majoritairement leur huile essentielle) dans des proportions très différentes.

Ce ne sont généralement pas les molécules elles-mêmes qui changent radicalement, mais bien leur concentration relative. Les molécules qui deviennent majoritaires dans le profil chimique de la plante qui vont, en général, définir son chémotype spécifique. Mais il arrive que ce ne soit pas le cas et que l’on fasse référence au chémotype d’une plante en lui associant une molécule non-majoritaire mais extrêmement spécifique à cette variété.

Pour simplifier, imaginez différentes « cuvées » pour un même cépage de raisin : le terroir, le climat, vont influencer le goût final du vin. Ou pensez à différentes races d’un même animal, comme le chien : tous sont des Canis lupus familiaris, mais un Labrador n’a pas les mêmes aptitudes ou le même tempérament qu’un Lévrier. Le chémotype, c’est un peu la « personnalité chimique » d’une population de plantes au sein de son espèce.

- Métabolisme secondaire

- Molécules actives

- Différenciation contre ressemblance

Pourquoi cette Variabilité ?

Les Facteurs d’Influence

Cette « signature chimique » n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de l’interaction complexe entre la plante et son environnement, un peu comme une langue développe des dialectes régionaux

L’Influence de l’Environnement

Climat

L’ensoleillement, la température moyenne, les variations saisonnières, les précipitations influencent directement le métabolisme de la plante.

Altitude

La pression atmosphérique, l’exposition aux UV changent avec l’altitude et modifient la biochimie.

Nature du Sol

Le pH, la richesse en minéraux, la capacité de drainage… tout cela nourrit la plante différemment.

Biotope

La présence d’autres plantes (compétition, échanges), d’insectes (pollinisateurs, prédateurs) peut aussi moduler les défenses chimiques de la plante..

L’Influence Génétique et ÉPIGÉNÉTIQUE

Certaines populations de plantes peuvent avoir une prédisposition génétique à produire un certain profil chimique, qui sera ensuite affiné par l’environnement.

« Il est important de noter que si le patrimoine génétique (l’ADN) de la plante définit l’éventail des possibilités biochimiques – les différentes ‘recettes’ qu’elle est capable de produire – c’est souvent l’épigénétique qui joue le rôle de chef d’orchestre en réponse à l’environnement. L’épigénétique désigne des modifications subtiles qui influencent . Pensez à des ‘interrupteurs’ ou des ‘potentiomètres’ qui peuvent rendre certains gènes plus ou moins actifs.

Face à un stress environnemental spécifique (sécheresse, attaque d’insectes, fort ensoleillement, nature du sol…), des mécanismes épigénétiques peuvent être déclenchés, modulant l’activité des gènes responsables de la production de certains composés. La plante peut ainsi ‘choisir’ d’activer plus fortement la voie métabolique menant à la production de molécules protectrices spécifiques (par exemple, certains composants de son huile essentielle).

Le chémotype que l’on observe est donc le résultat fascinant de cette danse entre le potentiel génétique hérité et la capacité d’adaptation épigénétique de la plante à son milieu de vie unique et aux défis qu’il présente.

uNE QUESTION D’ADAPTATION

Souvent, ces variations chimiques sont des stratégies d’adaptation développées par la plante pour survivre dans son milieu spécifique : se défendre contre des insectes ou champignons particuliers, résister à la sécheresse, attirer les bons pollinisateurs…

© Chromatographe.

« L’Importance Cruciale du Chémotype en Herboristerie et Aromathérapie. »

PRÉCISION ET SÉCURITÉ

Connaître le chémotype d’une plante, surtout lorsqu’on utilise son huile essentielle (HE), n’est pas un détail pour puristes, c’est fondamental pour plusieurs raisons :

- Propriétés Différentes : La ou les molécules majoritaires dictent en grande partie les effets thérapeutiques principaux. Un CT différent peut signifier des indications radicalement différentes.

- Usages Différents : On ne choisira pas le même chémotype pour un problème respiratoire, une douleur musculaire ou un soutien hépatique.

- Sécurité et Précautions Différentes : Certaines molécules majoritaires peuvent être plus délicates à manier (irritantes pour la peau, neurotoxiques à forte dose, contre-indiquées pour certaines personnes…). Ignorer le CT, c’est prendre le risque d’un usage inadapté ou dangereux.

- Qualité et Efficacité : Le CT garantit que l’on utilise le bon « outil » végétal pour l’objectif visé. Cela évite les déceptions (« ça ne marche pas ») qui sont parfois simplement dues à une erreur de chémotype.

Lutte contre les Fraudes et Confusions

La mention du CT est une garantie de transparence et de qualité. Elle permet d’éviter d’acheter un produit sous un nom générique alors qu’il s’agit d’un chémotype potentiellement dangereux ou moins efficace pour l’usage souhaité.

Un exemple tristement célèbre est celui du Thym commun (Thymus vulgaris). Il existe principalement :

Le CT Thymol ou CT Carvacrol : très riches en phénols, ce sont d’excellents anti-infectieux mais ils sont dermocaustiques (brûlent la peau si non dilués fortement) et peuvent être toxiques pour le foie sur le long terme. Odeur forte et piquante.

Le CT Linalol ou CT Géraniol : beaucoup plus doux, bien tolérés, plus adaptés aux enfants ou aux peaux sensibles, avec des propriétés différentes (soutien immunitaire doux, relaxation…). Odeur plus florale.

Imaginez acheter une HE de « Thym » sans précision, pensant avoir le doux CT Linalol, et vous retrouver avec le puissant CT Thymol, avec tous les risques que cela comporte !

La mention du CT est donc indispensable.

Le Romarin (Rosmarinus officinalis) et ses Visages Chimiques

Le Romarin est un parfait exemple de plante à chémotypes bien définis au sein d’une même espèce

01

Romarin CT 1,8-Cinéole

Souvent trouvé en Afrique du Nord ou en plaine méditerranéenne. Riche en 1,8-cinéole (eucalyptol), une molécule connue pour ses propriétés expectorantes et mucolytiques. C’est le Romarin privilégié pour les affections respiratoires. Son odeur est fraîche, proche de l’Eucalyptus.

02

Romarin CT Camphre (ou Bornéone)

Fréquent en Espagne ou en Provence. Dominé par le camphre, une cétone aux propriétés décontractantes musculaires et antalgiques. Utile pour les douleurs, crampes, rhumatismes. Son odeur est plus forte, plus pénétrante. Attention : le camphre est neurotoxique et abortif à forte dose, ce CT demande donc plus de précautions.

03

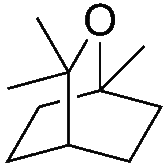

Romarin CT Verbénone

Typique de Corse ou des zones d’altitude. Contient de la verbénone (une autre cétone, mais différente du camphre), et est réputé plus « régulateur », notamment pour la sphère hépato-biliaire et endocrinienne, et comme mucolytique fin. Son odeur est plus complexe, herbacée, moins agressive. C’est souvent le plus cher et considéré comme le plus « subtil ».

04

conclusion

On voit bien ici qu’une même plante offre des potentiels très différents selon son « passeport chimique ».

La Lavande – Plus qu’un Chémotype, une Question d’Espèce et d’Hybride

Le cas des Lavandes est un peu différent mais tout aussi important. La confusion vient souvent moins de chémotypes variés au sein d’une même espèce que de la confusion entre espèces et hybrides vendus sous le nom générique de « Lavande » :

01

LAVANDE VRAIE OU FINE ( LAVANDULA ANGUSTIFOLIA P.MILLER)

C’est LA lavande de référence pour la relaxation, le sommeil, les soins de la peau (brûlures légères, cicatrisation). Son secret ? Sa richesse en linalol (un alcool apaisant) et surtout en acétate de linalyle (un ester très calmant et antispasmodique). Les lavandes fines de haute altitude (« population ») sont souvent plus riches en esters et considérées comme de meilleure qualité que les lavandes clonales cultivées en plaine.

02

Lavandin ( Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.)

C’est un hybride naturel entre la Lavande Vraie et la Lavande Aspic. Très cultivé car plus robuste et productif. Il contient bien du linalol et de l’acétate de linalyle, mais aussi une proportion notable de camphre et de 1,8-cinéole, hérités de la Lavande Aspic. Il est donc plus stimulant, moins « fin » sur le plan olfactif et thérapeutique. Excellent pour la désinfection, les lessives, la parfumerie fonctionnelle, mais inadapté pour remplacer la Lavande Vraie dans ses indications calmantes ou pour les peaux sensibles.

03

Lavande Aspic ( Lavandula latifolia Medik.)

Très différente, elle est riche en 1,8-cinéole et en camphre, et contient peu d’esters. C’est une huile essentielle plus « forte », excellente antalgique et cicatrisante pour les piqûres d’insectes, les morsures, les brûlures légères, et utile pour les voies respiratoires. Son odeur est plus fraîche et camphrée.

04

CONCLUSION

Pour les Lavandes, connaître l’espèce botanique exacte (et si c’est un hybride) est donc la première étape essentielle, avant même de considérer les variations plus fines au sein de la Lavande Vraie.

Petit lexique rapide : Molécule = plus petite partie d’une substance gardant ses propriétés ; Huile Essentielle (HE) = extrait aromatique volatil d’une plante ; CG-SM = technique d’analyse chimique ; Familles biochimiques = regroupement de molécules aux structures similaires, ex: Oxydes comme le 1,8-cinéole, Cétones comme le camphre ou la verbénone, Alcools comme le linalol, Esters comme l’acétate de linalyle

Comment Identifier un Chémotype ? L’Analyse Biochimique (CG-SM)

Comment peut-on être sûr du chémotype d’une huile essentielle ? La réponse passe par le laboratoire. La méthode de référence est la Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CG-SM).

Sans entrer dans des détails complexes, imaginez que c’est comme réaliser une « carte d’identité » chimique ultra-précise de l’huile essentielle. La chromatographie agit comme un « tapis roulant » qui sépare les différentes molécules en fonction de leur taille et de leur affinité. La spectrométrie de masse, elle, agit comme un « scanner » qui identifie chaque molécule séparée et mesure sa quantité (sa proportion dans le mélange).

Cette analyse permet aux producteurs et distributeurs sérieux de :

- Garantir le chémotype de leur huile essentielle.

- Vérifier sa pureté (absence d’adultération ou de mélange).

- Assurer une qualité constante.

Un consommateur averti recherchera la mention du chémotype (CT) sur l’étiquette ou la fiche technique du produit, signe du sérieux du fournisseur.

l’Approche Spécifique du Jardin Apicole : Valoriser la Diversité Locale

Au Jardin Apicole, nous reconnaissons pleinement l’importance du chémotype, telle qu’expliquée précédemment, pour l’usage standardisé et sécurisé en aromathérapie, notamment pour les huiles essentielles concentrées. Cependant, notre philosophie « paysanne » et notre réalité de terrain nous amènent à adopter une approche légèrement différente pour certaines de nos productions, comme celle du Romarin.

Nous ne cherchons pas à cultiver ou à sélectionner un chémotype unique et standardisé. Au contraire, nous valorisons le « Romarin des copains » : nous récoltons chez différents amis, voisins, dans différents jardins et micro-terroirs de notre environnement landais proche.

VOICI Pourquoi :

LE TERROIR

Capturer l’Expression du Terroir

Nous pensons que cette diversité de sources, même si elle se situe probablement dans une gamme de chémotypes relativement locale,

permet de capturer une expression plus complète et plus riche de ce que le Romarin « dit » dans notre paysage spécifique.

hydrolat de romarin

LES synergieS

Rechercher la Complexité Naturelle

Plutôt que la standardisation, nous privilégions la complexité issue de ces multiples micro-environnements.

DES BUTINS

Analogie avec le Miel

Notre démarche nous rapproche de celle d’une apicultrice cherchant à produire un miel polyfloral de terroir.

Un miel qui raconte l’histoire de toutes les fleurs butinées alentour à un moment donné, plutôt qu’un miel monofloral aux caractéristiques très définies mais potentiellement moins complexes.

miels de terroirs

LA biodiversité

Cohérence avec notre Philosophie

C’est notre façon de travailler avec la variabilité et la richesse offertes par notre « pays », notre environnement direct, plutôt que de chercher à imposer une norme chimique unique.

Le Chémotype

Le concept de chémotype est une avancée majeure pour une utilisation plus précise, plus efficace et surtout plus sûre des plantes aromatiques, en particulier de leurs huiles essentielles. Comprendre qu’une même espèce botanique peut avoir plusieurs « visages » chimiques est fondamental pour tout amateur ou professionnel d’herboristerie et d’aromathérapie.

une Clé Essentielle…

Cependant, comme nous l’avons vu avec l’approche du Jardin Apicole, il est aussi essentiel de reconnaître que d’autres philosophies existent. Valoriser la diversité d’un terroir, travailler avec la complexité naturelle offerte par un environnement local, sont aussi des démarches valides et profondément respectueuses du vivant. Elles nous rappellent que la plante est bien plus qu’une simple somme de molécules identifiables.

parmi d’autres Approches Respectueuses

Alors, soyons curieux ! Intéressons-nous au chémotype lorsque nous choisissons une huile essentielle pour un usage précis, mais interrogeons-nous aussi sur l’origine de la plante, sur la philosophie du producteur, et sur la richesse insoupçonnée que peut receler la diversité d’un terroir. C’est en combinant connaissance scientifique et respect du vivant que nous pourrons tisser le lien le plus juste avec nos alliées végétales.

ANNEXES

Liste Indicative de Plantes où le CT (ou l’Espèce) est Crucial en Aromathérapie

- Thym commun (Thymus vulgaris) : CT Thymol vs CT Linalol… (Sécurité !)

- Romarin (Rosmarinus officinalis) : CT Cinéole vs CT Camphre vs CT Verbénone.

- Basilic (Ocimum basilicum) : CT Linalol (doux) vs CT Méthyl-chavicol (précautions).

- Origan (Origanum spp.) : Richesse en phénols (Carvacrol) => dermocausticité.

- Sarriette des montagnes (Satureja montana) : Richesse en phénols (Carvacrol) => dermocausticité.

- Laurier noble (Laurus nobilis) : Profil variable impactant usage/sécurité.

- Sauge officinale (Salvia officinalis) : Présence de thujone (neurotoxique). ≠ Sauge sclarée.

- Hysope officinale (Hyssopus officinalis) : Existence de CT à cétones (pinocamphone) => précautions.

- Camphrier (Cinnamomum camphora) : Source de Ravintsara (CT Cinéole), Bois de Hô (CT Linalol), Camphre brut. Identification vitale.

- Menthe poivrée (Mentha piperita) : Richesse en menthol/menthone => précautions spécifiques (enfants…).

Tableau Comparatif Simplifié des Lavandes Principales

|

Nom Commun |

Espèce Botanique |

Molécule(s) Clé(s) |

Usage Principal Typique |

|

Lavande Vraie/Fine |

Lavandula angustifolia |

Linalol, Acétate de linalyle (esters) |

Calmante, Sédative, Cicatrisante (peau), Anxiolytique |

| Lavandin |

Lavandula x intermedia |

Linalol, Acétate de linalyle, Camphre | Désinfection, Parfumerie, Décontractant léger |

| Lavande Aspic | Lavandula latifolia |

1,8-Cinéole, Linalol, Camphre |

Antalgique puissant (piqûres, brûlures), Expectorante |

Tableau Comparatif Simplifié des Chémotypes du Romarin (Rosmarinus officinalis)

|

Chémotype (CT) |

Molécule(s) Dominante(s) |

Propriété Clé Principale |

Précaution(s) Principale(s) (HE) |

|

1,8-Cinéole |

1,8-Cinéole |

Respiratoire, Expectorante |

Attention si asthme (usage doux), éviter jeunes enfants |

|

Camphre |

Camphre (Bornéone) |

Neuromusculaire, Décontractant |

Neurotoxique/Abortif à forte dose. Interdit F/E/A.* |

|

Verbénone |

Verbénone |

Hépato-régulatrice, Mucolytique |

Doux mais éviter F/E/A par principe.* |

*F/E/A : Femme enceinte/allaitante, jeunes Enfants, personnes épileptiques/fragiles (liste non exhaustive, toujours vérifier).